小児歯科

妊産婦・小児の歯科知識

生まれてくる赤ちゃんの健康な歯のためにも妊娠中のお母さんのケアが大切です。

妊娠中…お母さんの口の中の変化

| 歯周病菌が育つ | 歯周病菌は女性ホルモンが大好物です。歯周病菌が増え、歯肉から出血したり、歯周病になりやすくなります。 |

|---|---|

| 歯肉の免疫力低下 | 体内の免疫力が低下し、歯や歯肉も菌などに攻撃されやすくなります。過度なストレスや不規則な生活も、免疫力を低下させ、歯周病の発症や悪化の原因になります。 |

| 唾液の分泌量低下 | 唾液の量が減り、口の中が乾きやすくなり、プラークがつきやすくなります。 |

| 唾液の酸を中和 する力が落ちる |

酸を中和する唾液の力も低下し、歯を再石灰化するはたらきが低下します。 |

| 歯の再石灰化が できなくなる |

つわりのときはこまめに何度も食事をとるため、歯の再石灰化ができなくなります。 |

妊娠中に起こりやすい病気や

歯のトラブル

妊娠性歯肉炎

- 妊娠して増えた女性ホルモンは、歯周病の原因菌やその他の菌の繁殖を促進するため、歯肉に炎症反応が起こりやすい。

- つわりなどでお口のケアがおろそかになると歯肉の状態がどんどん悪化しやすくなるという悪循環がおこる。

- 妊娠初期からみられ、妊娠中期頃に最も多くみられます。

- 妊婦さんの約半数以上がなると言われて

おります。 - 出産後、ホルモンのバランスが落ち着くことで症状は改善するが、放ってておくと歯周病へと進行が進みやすくなるため出産後のケアも必要です。

妊娠性エプーリス

- 歯肉が膨らんでコブ状になり、口の中に違和感が生じる。

- 原因はホルモンバランスの乱れで、出産後には自然となくなることが多い。

- 妊娠中ずっと邪魔で食事にも影響があるというときや、出産後にも大きいままで消えないという場合には取り除くこともある。

歯周病と早産・低出生体重児

- 重い歯周病のママから生まれた赤ちゃんは健康な歯肉のママに比べ早産、低出生体重児を出産するリスクが高いと言われています。(他にも妊娠中の喫煙や飲酒、感染症なども原因になります)

- 重い歯周病になると、歯周組織で起こった炎症により血液を通し炎症物質が徐々に全身に広がり、細胞から炎症性の物質がつくられると子宮収縮物質の再生が促進し、子宮収縮と子宮頚部の拡張を引き起こして早産の原因にもなります。

| 歯周病は感染症の一種!! 赤ちゃんのいる子宮には、妊娠中のママからたくさんの血液が入り、胎盤を通しておなかの赤ちゃんに感染することがあります。歯周病も感染症にあたるため注意が必要です!! |

虫歯

- 唾液の状態が酸性にかたむき、虫歯菌の出した酸を中和する力が弱まり、虫歯になりやすい。

- つわりがあると、食事も少ししかとれず、食事の回数が増えて酸性の時間が増える。

- すっぱいものを食べたくなる人が多く、酸性の状態が増える。

- 気分が悪く、十分なブラッシングができないことも原因になります。

| 妊娠中から赤ちゃんの口の健康を守ろう! 生まれたばかりの赤ちゃんの口の中には虫歯菌はゼロです。ママや家族の唾液によって感染するので、ママや家族がきちんとケアして虫歯菌の量が減れば、感染の確率は低くなります。 |

妊娠中…お母さんの

口の中のケアと予防法

つわりで歯を磨くのがつらい時

- 歯磨き粉は匂いや刺激の少ないものに変える。

- 歯磨き粉がだめな場合は使わないで

ブラッシング。 - 歯ブラシは口の中に入れやすい小さめのものに

する。 - 前屈みになって掻き出すように磨く。

- 歯磨きが苦痛な時はうがいをする。

- うがいできない時は氷をなめる。

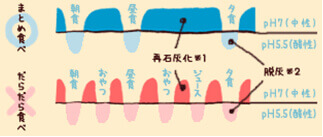

だらだら食いをしない!!

食後口の中が中性に戻るまでは30~40分を要します。

だらだら食いをすると、脱灰と再石灰化のバランスが崩れ、虫歯になりやすくなります。

バランスの良い食事を!!

歯の芽を大切に育てるために、特に歯の形成に必要なたんぱく質やカルシウム、ビタミンを多めにとり、バランスの良い食生活を心がけてください。

- 良質のたんぱく質⇒歯の基礎

- カルシウム、リン⇒歯の石灰化

- ビタミンA⇒歯のエナメル質の土台

- ビタミンC⇒歯の象牙質の土台

- ビタミンD⇒石灰化の調整、カルシウムの代謝

妊娠中…

お母さんの歯科治療

妊娠中は大きくなった子宮が周囲の血管を圧迫するためにうっ血が起こりやすくなるので、長時間慣れない姿勢でいると苦しくなることがあります。チェアーを倒しすぎず、できるだけ楽な体位で治療を行います。

妊娠中は急に起き上がったり立ち上がったりすると、立ちくらみを起す可能性があります。また、治療中に気分が悪くなったりトイレが近くなることがあります。頻繁にお声がけさせて頂き、私達スタッフは妊婦さんに安心して治療をうけていただけるよう心がけております。

妊娠中のX線撮影

妊娠6週から12週の間のレントゲン撮影は胎児に影響を与えるといわれています。しかし、歯科のX線撮影の放射線量は、日常生活の中で自然に浴びている放射線量よりも少なく微量です。歯科用のX線撮影を行ってもおなかの赤ちゃんに直接あたることはなく、放射線防御エプロンを着用するので心配ありません。

最近のデジタルレントゲンは従来のレントゲンによる被爆量の1/10程度です。

妊娠中の薬(内服薬)

妊娠中に抗生物質や鎮痛剤などが胎児に影響を及ぼすのは妊娠4~10週といわれているので、基本的には妊娠中は薬を使用しません。薬を使用する場合は、妊娠中に使用しても影響が少ない薬を必要最低限処方することがあります。

下記内服薬は、胎児に対する安全性は高いと言われています。

| 抗生物質 | フロモックス・メイアクトなど (セファム系.ペニシリン系) |

|---|---|

| 鎮痛剤 | カロナール(アセトアミノフェ) |

妊娠中の歯科麻酔

通常の麻酔量での治療は妊娠中の赤ちゃんにも影響はございません。妊娠8ヶ月以降は早産の可能性があるので、安定期の妊娠5ヶ月~7ヶ月の間の治療が最適です。

妊娠中…

おなかの中の赤ちゃんの歯

歯はおなかの中で作られます

妊娠7週頃に歯の芽ができ始め(この時おなかの赤ちゃんは11mmぐらいの大きさ)、妊娠4~5ヵ月ころには石灰化して歯が硬くなります。

妊娠3ヵ月~4ヵ月頃には永久歯胚もつくられ始めます。出産時にはハグキの中にはしっかりと乳歯が形づけられ、永久歯の芽も植わっている状態です。

歯の丈夫な子にするには?

赤ちゃんの歯の成長は妊娠初期の頃から、出産までずっと続いているため、歯の丈夫な子にするためには、妊娠中の健康状態や栄養管理がとても大切です。バランスよく栄養をとるように心がけましょう。

出産後…赤ちゃんの口の中

:新生児期~乳児期

| 生後6ヶ月まで | 赤ちゃんがおっぱいや哺乳ビンに吸いつく行為は生まれつき備わった原始反射で、吸啜反射といいます。口の中では活発に舌が動き、おっぱいやミルクを飲んでいます。吸啜反射は成長と共に弱まっていき、生後約6ヶ月で消失します。 |

|---|---|

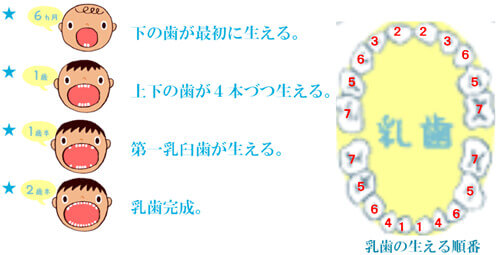

| 生後6ヶ月から | 吸啜反射が消失すると、舌の活発な動きもおさまりスプーンで食べることが可能になります。下顎の乳切歯(A)が生えてきます。 |

| 生後8~9ヶ月頃 | 上下顎の乳切歯が生え揃うと唇と舌と別々に動かせるようになり、舌で食べ物を押しつぶせるようになります。この時期からトレーニングを!!歯がまだ生えていなくても、ガーゼや乳歯ブラシなどで口のケアが“嫌なこと” “不快なこと”にならないよう慣らしておきましょう。 |

出産後…赤ちゃんの口の中

:新生児期~乳児期

生後19~31ヶ月は“感染の窓”といい、子供の口の虫歯菌が感染すると、特に虫歯になりやすいです。

この時期に感染源となる家族の虫歯菌をいかに減らすかが赤ちゃんの虫歯予防にとって重要です!!

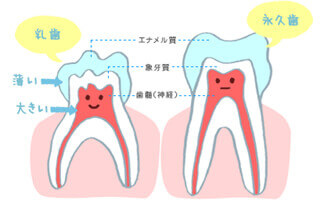

乳歯のエナメル質は薄くて弱い

歯は完成する前に生えてきて、口の中で時間をかけて成熟していきます。乳歯のエナメル質は薄く、生えてきたばかりの状態ではとても弱いです。虫歯になりにくい丈夫な歯を育てるには、この時期のケアが大切です。

| 「唾液からミネラルを取り込んで、歯は丈夫になっていく」 生えたばかりの歯は未完成の状態です。しっかりとした歯に成長するまでには、唾液に含まれるミネラルをたっぷりと取り込むことが必要です。歯の表面の汚れはこの働きを妨げるため、歯磨きが大切です!! |

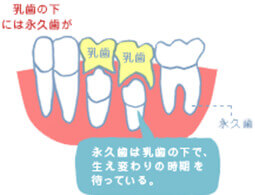

乳歯と永久歯の関係

乳歯の健康が、永久歯の未来を左右します。生後3カ月で永久歯の石灰化が始まり、エナメル質が作られます。

乳歯と永久歯は子どもの顎の中で成長しながら、それぞれの出番を待っています。

| 「乳歯の虫歯は、永久歯の歯並びを左右する」 乳歯の根を道しるべに生えてくる永久歯が乳歯を異物と認識して別の場所に出ようとしたり、周りの永久歯が傾いてきたりと、歯並びや噛み合わせのトラブルの原因になってしまいます。 |

虫歯になるメカニズム

虫歯の条件…

「虫歯菌」「糖分」「環境」「時間」

虫歯を受け入れる環境(歯)があり、口の中の虫歯菌が糖分を取り込み、一定以上の時間を経過してはじめて、虫歯ができます。

歯を溶かすのは、虫歯菌が吐き出す酸

- 虫歯菌が食べ物から糖分を取り込み、ネバネバした歯垢をつくる。

- 歯垢の中にいる虫歯菌が酸を発生させる。

- エナメル質が酸の攻撃を受けて虫歯ができる。

食べるタイミングが関係する

普段は中性に近い口の中も、ものを食べると酸性に傾きます。唾液の働きで口の中は自然に中性に戻そうとするが、間食が多いと唾液の働きが間に合わず、常に酸性の状態になります。だらだら食べに注意してください!!

「甘いもの=糖分ではない!!」 糖質の含まれてるものは砂糖だけではなく、主食である米やパンなどの炭水化物にも多く含まれ、ほとんどの食品にも糖分が含まれています!

乳歯の歯磨き

乳歯の歯磨きについて

磨きのスタートは、6ヶ月~1歳くらいが目安です。この時期は間食も少なく、唾液の自浄作用で十分清潔に保てるので、しっかり磨くというよりも慣れさせる感覚でおこなってください。

上手な仕上げ磨きのポイント

歯磨きの基本は、楽しむ、ほめる、慣れさせる!

♪ 楽しいと感じる雰囲気を作ろう!

♪ 磨いたあとは、いっぱいほめよう!

♪ 決まった瞬間に繰り返して習慣にしよう!

歯磨きのサイクルは、1日2回が目安

歯磨きのサイクルは、1日2回が目安。初めのうちは1日1回でもOKです!

歯垢の増殖は24時間のリズムなので、歯磨きは1日1回汚れを落とします。

仕上げ磨きのポイント

- 虫歯になりやすい上の前歯や上下の奥歯に的を絞りましょう。

- 磨く順序は奥歯から磨きます。

- 痛みを感じやすい上の前歯は最後に磨きます。

Point1.

歯ブラシは歯の面に直角にあてます

歯の面にまっすぐ歯ブラシをあて、歯茎を傷つけないようにやさしく磨きます。

Point2.

上下の奥歯の溝を磨きます

咬合面の溝にそって、手前にかき出すように汚れを取り除きます。

Point3.

上の前歯を磨きます

上唇小帯を歯ブラシで傷つけないように、指で上唇を押さえて磨くと痛がりません。

Point4.

奥歯の側面を磨きます

上の奥歯の頬側は、口を小さく開けると頬がゆるみ磨きやすいです。舌の奥歯の舌側は「アー」と言わせると舌が下がりよく見えます。

フッ素とキシリトールは

歯の強力な味方です!

フッ素の効果

ぶくぶくうがいができるようになったころを目安に、フッ素入りのジェルやハミガキを使った虫歯予防を始めると効果的です。フッ素は、虫歯を進行させないために、初期虫歯になってしまった歯の修復にも効果的に働きます。

| 再石灰化の促進 | 唾液中のカルシウムなどを取り込み再石灰化を促進します。 |

|---|---|

| 歯質の強化 | フッ素を歯に取り込むことで、酸に溶けにくい歯になります。 |

| 細菌の活動を 抑える |

虫歯の原因となる細菌の働きを抑え、酸産生を抑制して虫歯になりにくい状態にします。 |

キシリトールの効果

虫歯菌が取り込んでも、酸やネバネバした歯垢を作ることができません。

キシリトールを利用することで虫歯菌の量を減らすことができます。

はじめが大切…親の責任

「正常な発育に

かかせない乳歯」

乳歯が虫歯によって早く抜けてしまうと、食べ物をしっかりかむことができず、発音がうまくできなかったり、あごや全身の正常な発育を妨げてしまうことにもなります。乳歯を健康に保つことは、正常な発育のために欠かせないことです!!しかっりケアをして丈夫な歯を育てよう!

口のケアの習慣づけにはタイミングが大切です。子供の成長にあわせたケアで強い歯を育てましょう♪ 私たちが生きていくうえで歯はとても大切な存在です。しっかりケアして、乳歯を健康に保つことで、一生共にする永久歯を守ることにつながります。